|

|

|

真宗大谷派 浄影寺 |

|

参拝のご案内(永代納骨・永代経) 関連リンク 浄影寺再建への参画について

|

真宗の教え |

![]()

親鸞聖人の教え

|

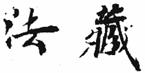

熊皮の御影(奈良国立博物館蔵)

|

|

1、親鸞聖人の生涯 |

2、『教行信証』 |

|

3、『歎異抄』 |

|

1、親鸞聖人の生涯

|

☆誕生 平家が権勢を誇る時代、京都・日野の里(現=日野誕生院付近)藤原家末裔にあたる一人子が誕生した。浄土仏教の歴史において、後に、阿弥陀仏の真精神を全人類に獅子吼し、阿弥陀仏の精神を生きる、まさしく、乱世に出現したる念仏者の出現である。その人こそ親鸞聖人であった。1173年(承安3)のことである。 ☆出家 親鸞聖人が出家したのは1181年(養和元)のことで当時9歳である。時代は、源平の争乱が激しさを増し、平清盛が失意のうちに亡くなっている。そのような状況の中で親鸞聖人(幼名・範宴)は、「明日ありと思う心のあだ桜、夜半(よわ)に嵐の吹かぬものかは」という和歌を詠み、日が暮れたお堂の中で、後の天台座主で歌人としての才能を持つ慈円和尚のもと、出家をしたと伝えられている(現=青蓮院)。この和歌を幼少の親鸞聖人が詠み、強い気持ちで出家をしたかどうかは別にして、後の人が親鸞聖人をどのような方として受け止めてきたのかが大事なのだろう。また、肉親と訣別したため、通仏教に習い得度・出家をしたと伝えられている。 和歌については、栄枯盛衰が激しい時代状況の中で、誰しもが強く世の無常を感じていたことが反映されている。ともあれ、末法と言われる時代状況と仏陀釈尊以来の仏教の歴史に後押しされながら、今でいう仏教の総合大学・比叡山に登ることになったのである。 ☆比叡山時代 比叡山時代の親鸞聖人の足跡は大正という時代までよく分からなかった。しかし、1921年(大正10)に西本願寺の蔵から妻の恵信尼公の手紙『恵信尼文書』が発見され、親鸞聖人が比叡山横川の常行三昧堂で念仏修行をしていたことが分かった。と同時に、恵信尼公が妻であったことも明らかになったのである。この文書は親鸞聖人亡き後、末娘の覚信尼公に宛てられた手紙で、10通伝えられている。その第三通に「殿の比叡の山に堂僧つとめておわしましけるが・・・」とある。ここに、仏教の総合大学である比叡山に一僧侶として生きたことはいうにとどまらず、浄土教を含む仏教の学問を広く学んでいたことが想像できる。それはやがて、出遇うであろう法然上人が唱導する「専修念仏」(せんじゅねんぶつ)に傾注するための必要不可欠なプロセスだったのかもしれない。 ☆六角堂参籠 親鸞聖人の堂僧は20年間続いた。しかし、比叡山での静かな僧侶生活とは裏腹に、戦国乱世という時代に翻弄されながら生きる人々の生活は、それとは比べることができないほど過酷なものであった。一僧侶としての生き方に懊悩する親鸞聖人は、京の都にある聖徳太子ゆかりの六角堂に参籠(さんろう)することになる。時に、29歳であった。ところで、当時、「智慧第一の法然房」と呼ばれ、京都一円にその名声があった法然上人の門を、すぐさま訪ねなかったのはなぜだったのだろうか。もっとも、法然上人の名は比叡の山にいた親鸞聖人のもとまで届いていただろうに、である。そもそも、なぜ、参籠場所が六角堂なのか。 親鸞聖人は、聖徳太子を「和国の教主」(日本の釈尊)という表現で讃嘆するほどに、太子は聖人の生涯を貫いている存在であることは間違いがないものであろう。と同時に、日本の仏教の歴史においても、聖徳太子の存在なくしては語りうることのできないものである。のちに、法然上人との出遇いを決定づける聖徳太子の存在・・・、親鸞聖人はどのような思いで六角堂に参籠されたのだろうか。 六角堂に籠もってから95日目の暁、本尊・救世観音の夢告を聞く。この夢告により親鸞聖人は、京都・吉水にいる法然上人の門を訪ねることを決心する。親鸞聖人は自らの主著『顕浄土真実教行証文類』(略称『教行信証』)に「愚禿釈の鸞、建仁辛の酉の暦、雑行を棄てて本願に帰す」(「愚禿釈の鸞」=親鸞聖人、「建仁辛の酉の暦」=建仁元年【西暦1201年】)と見事に述べられている。この一連の出来事について親鸞聖人の妻である恵信尼公は末娘の覚信尼公に宛てた手紙の中で次のように語っている。「殿の御往生は、中々、はじめて申すにおよばず候う。山を出でて、六角堂に百日こもらせ給いて、後世を祈らせ給いけるに、九十五日のあか月、聖徳太子の文をむすびて、示現にあずからせ給いて候いければ、やがてそのあか月、出でさせ給いて、後世の助からんずる縁にあいまいらせんと、たずねまいらせて、法然上人にあいまいらせて、又、六角堂に百日こもらせ給いて候いけるように、又、百か日、降るにも照るにも、いかなる大事にも、参りてありしに、ただ、後世の事は、善き人にも悪しき人にも、同じように、生死出ずべきみちをば、ただ一筋に仰せられ候いしをうけ給わりさだめて候いしかば・・・」。 ☆吉水時代 29歳の親鸞聖人が吉水を訪ねたとき、法然上人はすでに69歳であった。親鸞聖人は師・法然上人に出遇ったときの思いを晩年に製作された『高僧和讃』に「曠劫多生のあいだにも/出離の強縁しらざりき/本師源空いまさずば/このたびむなしくすぎなまし」と感激をもって述べられている(「源空」=法然上人)。さらに、『歎異抄』には「たとい、法然聖人にすかされまいらせて、念仏して地獄におちたりとも、さらに後悔すべからずそうろう」と、念仏の教えを説く法然上人に対しての絶対の信頼をもっていたことが伺える。しかし、それは「智慧第一の法然房」という名声へのそれではなく、「愚痴の法然房」と自ら言わずにおれない法然上人の心の闇への共感と、仏道に対して徹底して「真実」を求めていく真摯な姿、そして、本願念仏で表現される仏教の「真実性」に対する信頼ではなかったかと思う。もう少し言えば、仏教の真実が「法然」という一人の仏者として表現されたことへの驚き、「法然」という「まことの人」をとおして真実の仏教に出遇ったことへの信頼ではなかったかと思う。そのような法然上人と出遇った親鸞聖人もまた自らを「愚禿」と名乗っている。しかし、このような出遇いは、法難によってわずか6年間で終止符が打たれることとなった。 ☆法難 法然上人が唱導する仏教は、ただ念仏することで助かる(専修念仏)という明快なものであった。そのことにより、朝廷や鎮護国家のためでしかなかった当時の既成仏教教団から救いの対象として見られなかった一般民衆、そして武士や公家もまた法然上人のもとを訪ね念仏の教えを聞くことになっていった。それは、やがて、大きな集団を形成することとなり、既成仏教教団や朝廷からは目の敵とされていた。 当時の仏教界では奈良の興福寺が『興福寺奏上』を出し、法然上人の吉水教団を直接名指して批判するなど、激しさを見せる中で、朝廷の女官が法然上人の弟子のもとで念仏の教えを聞いていたことを知った朝廷は逆鱗し、弟子の住蓮房や安楽房ら4人は斬首、法然上人は土佐国へ、親鸞聖人は越後国など、7人が流罪されるという大事件が起こったのである。いわゆる、承元の法難(1207年)である。この事件によって、師・法然上人と今生の別れとなってしまった親鸞聖人ではあったが、上人との6年間に亘る出遇いによって、生涯、法然上人を念じ、上人が課題としたことを担っていくこととなっていった。この事件を起点に、法然上人が明らかにされた専修念仏の教えをますます明らかにしていくこととなったのである。 ☆流罪 「藤井善信」という罪名で越後へ流罪となった親鸞聖人は、その後、自らを「非僧非俗」(僧に非ず、俗に非ず)とし、「愚禿」と名乗るようになる。聖人35歳である。流罪生活の地は、越後(今の上越市)の国分寺付近であったと言われる。越後での生活環境、特に越後の冬は大変厳しかったのではないかと想像することができる。しかし、流罪生活については「大師聖人 源空 もし流刑に処せられたまわずは、われまた配所に赴かんや、もしわれ配所におもむかずは、何によりてか辺鄙(へんぴ)の郡類を化せん、これ猶(なお)

師教の恩致なり」(覚如『本願寺聖人伝絵』)と伝えられているように、親鸞聖人は流罪の地であっても、そこに生きる民衆との出遇い、そして法然上人から学んだ念仏の教えを大切にしていたことが伺える。また、確証はないが、のちに妻となる恵信尼公との結婚もこの頃と伝えられている。それは、恵信尼公の故郷が流罪地に近いこともあろう。 1211年に流罪を許された親鸞聖人は、その3年後に教化の舞台を常陸国(今の茨城県)に移している。一説によれば、流罪赦免の翌年の1212年に法然上人は亡くなったことも一因と言われている。 ☆関東時代 赦免後、越後を出立した親鸞聖人は、長野の善光寺を経由し関東の地に赴いて、約20年間、布教活動された。その布教の拠点となったのが常陸(=茨城県)の笠間と下妻と言われている。笠間は今の稲田で、その場所に草庵を置き、親鸞聖人の主著となる『教行信証』(=正式には『顕浄土真実教行証文類』)の執筆を始められたようである。この『教行信証』こそ、法然上人が担われた課題、更には、法然上人を痛烈に批判した栂尾の明恵上人を初めとする仏教界への問いかけに応えていくことを課題とした著述である。ここに、浄土真宗の思想的成立の根拠を見ることができる。 さて、この関東の地での親鸞聖人の布教には、後に伝えられる様々なドラマがあった。「ただ念仏すれば助かる」。この法然上人の教えを多くの仏教経典によって確かめ、また生活の上においても実証的な確かめをする親鸞聖人には、いつしか多くの門弟が生まれていた。その一方で、親鸞聖人を妬(ねた)み殺さんとするものも現れた。その一人が山伏の弁円(べんねん)であった。のちに「明法房」と名のり、親鸞聖人の篤い信奉者となる弁円は親鸞聖人と劇的な出遇いを遂げることになる。 親鸞聖人の伝記『御伝鈔』(正式には『本願寺聖人伝絵』)には次のように記述してある。 しかるに一人の僧 山臥(やまぶし)云々 ありて、ややもすれば、仏法に怨(あた)をなしつつ、結句(けっく)害心を挿んで、聖人を時々うたがいたてまつる。聖人、板敷山という深山を恒(つね)に往反し給いけるに、彼の山にして度々相待つといえども、さらに其の節をとげず、―中略―よって、聖人に謁(えっ)せんとおもう心つきて禅室に行きて尋申すに、聖人左右なく出会いたまいにけり。すなわち尊顔にむかいたてまつるに、害心忽(たちまち)に消滅して、剰(あまつさえ)後悔の涙禁じがたし。ややしばらくありて、有のままに、日来(ひごろ)の宿鬱(しゅくうつ)を述すといえども聖人またおどろける色なし。たちどころに弓箭(きゅうせん)をきり、刀杖(とうじょう)をすて、頭巾(ときん)をとり、柿衣(かきのころも)をあらためて、仏教に帰しつつ終(つい)に素懐(そかい)をとげき。不思議なりし事なり。すなわち明法房是(これ)なり。 親鸞聖人によって説かれた本願念仏の教えは広く伝わり、次第に、本願念仏の教えを聞く人が多くなっていく。そのような状況の中で山伏弁円は、親鸞聖人に危害を加えようと機会を狙っていたが、そのことが果たせず、ついに、聖人の草庵に向かうことになる。草庵を訪ねると、何らの躊躇なく出迎えたのはまさしく弁円が害せんとした親鸞聖人その人であった。そのお姿を見るや否や弁円の、危害を加えようとした心がたちまち消えうせ、後悔の涙を流し、山伏の象徴である頭巾や柿衣などを捨て、聖人の熱心な門弟になったという。法名は「明法房」。この弁円の害心を後悔の念に変化せしめた親鸞聖人とは一体どのような方だったのか。現在、関東時代の聖人のお姿を伝えるものとして「熊皮の御影」がある。 ☆上洛へ さて、親鸞聖人は、関東という地で法然上人から学んだ本願念仏の教えの思想的な確かめを始められた。そのご苦労が『教行信証』になったと言っても過言ではないであろう。この『教行信証』は晩年に至るまで推敲し続けられ、書き付け加えられていることは知られていることである。一説によれば、関東で書き始めた『教行信証』を完成させるために、突如、20年間住み慣れた関東を後にし、京都へ戻ることを決心したと言われている。すでに60歳を超えていただろうか。併しながら、それは定かではない。とにかく、北条氏が鎌倉で執権していた時代状況の中で、かつて、師・法然上人と出遇った街であり、仏道修行の出発地であった京の都へ向けて旅立つのである。 ☆晩年 晩年においても親鸞聖人の聞法求道の志は衰えを見せるどころか、むしろ、精力的である。関東の門弟たちとの手紙(『御消息』等)のやり取り、『教行信証』の加筆、『和讃』の執筆・・・、阿弥陀との対話・思索はますます深まっていく。そんな中、一つの事件が起こる。長男の慈信房善鸞(じしんぼうぜんらん)に対する親鸞聖人の義絶である。 父親である親鸞聖人の命を受けて関東に赴いた善鸞は、阿弥陀仏の本願を「しぼめたる花」に譬え、息子である自分のみが夜密かに直伝の教えを受けたと言ったことから、関東の門弟たちは混乱し親鸞聖人を告発する。こうして、善鸞によって親鸞聖人が伝えた念仏の教えが大きく歪められることになった。これを受けて親鸞聖人は、関東の門弟に手紙を宛て、息子善鸞によって混乱した状況を嘆くと同時に、念仏の信心が定まっていないことの表れであることも指摘された。また、善鸞に宛てては「第十八の本願をば、しぼめたるはなにたとえて、・・・まことに謗法の咎(とが)、また五逆のつみをこのみて、人を損じまどわさるること、悲しきことなり。・・・親鸞にそらごとをもうしつけたるは、父を殺すなり。・・・いまは、親ということあるべからず、子とおもうことおもいきりたり」(御消息)と、義絶状(ぎぜつじょう)を送っている。まさしく、念仏の教えにおいて、法脈(仏法のつながり)と血脈(血のつながり)が対決したかのような問題である。しかし、ことはそう単純なものではないのだろう。少なくとも「如来の本願」が全てを決判する「物差し」であり、念仏によって真実信心が定まったか定まっていないかの問題として、改めて確認された一つの契機としてこの事件を捉えて考えていくことが重要であろう。ちなみに、この善鸞の事件は、親鸞聖人84歳の頃のことと思われる。 ☆入滅 聖人弘長二歳 壬戌 仲冬下旬の候より、いささか不例の気まします。自爾以来(それよりこのかた)、口に世事をまじえず、ただ仏恩(ぶっとん)のふかきことをのぶ。声に余言をあらわさず、もっぱら称名(しょうみょう)たゆることなし。しこうして同(おなじき)第八日午時(うまのとき)、頭北面西右脇(ずほくめんさいうきょう)に臥(ふ)し給(たま)いて、ついに念仏の息たえましましおわりぬ。時に、頽齢(たいれい)九旬に満ちたまう。(『本願寺聖人伝絵』(「御伝鈔」)) 親鸞聖人のご入滅はまことに静かなものだった。口に世間ごとを言わず、ただ仏様のご恩が深いことを述べられ、ただ称名念仏を申す・・・。その念仏の声が蝋燭の炎のように静かに消えていく・・・このように「御伝鈔」は伝えている。親鸞聖人のご一生はここに尽きていると言ってよいのであろう。念仏の真実を伝える経典『大無量寿経』が自らの真実性を具現化するように親鸞聖人を誕生せしめ、経典の中で表現されていることが、聖人の人生において「事件」として具体化する・・・、まさに、念仏が親鸞聖人その人になったといっても過言ではないのであろう。 そして、念仏の教えによって、のちに続く私たちは親鸞聖人のもとへ直参(じきさん)し、新しい念仏者になる・・・まさしく、浄土真宗の歴史は念仏によって「まことの人」を生み出し、念仏によって、本当の意味において人と人との出遇いを成就せしめ、人間を本当の意味において人間を人間たらしめる、そのような歴史であった。 私たちは、一人静かに念仏を申すとき、その念仏の中で親鸞聖人のことばを聞くことができるのであろう。 遇いがたくして今遇うことを得たり。聞きがたくしてすでに聞くことを得たり。 (『教行信証』「総序」) 一人居てよろこばば二人と思うべし 二人居てよろこばば三人(みたり)と思うべし その一人は親鸞なり ◆了◆ |

法 話