|

|

|

�^�@��J�h ��e�� |

|

�g�b�v�@�����Љ��@�^�@�̋����@�����̊����@�{���Č��@���L�@�f���� �Q�q�̂��ē��i�i��[���E�i��o�j�@�֘A�����N�@��e���Č��ւ̎Q��ɂ��� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b

|

���o���Ăъo�܂����]��̓I�ɐ�����Ƃ́]�@

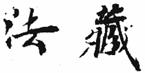

��e���u�t�̖@�v�v�@�b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Îᏼ�s�E���@���Z�E�@�����~�� �t �����@2009�N5��10���i���j |

|

�@2009�N5��10���ɋΏC���ꂽ���R�u�t�̖@�v�v�ł́A�����~��t�ɂ��o�����������A�u���o���Ăъo�܂����\��̓I�ɐ�����Ƃ́\�v�Ƒ肵�Ă��@�b�����������܂����B2��ɕ����ď��^���f�ڂ������܂��B �l�ԂɂȂ�ׂ����܂ꂽ �\�ƒ�͊��o����Ă�u��v�\ ���y�l�ԂɂȂ�\���������Đ��܂ꂽ�\�a���\�z �������́A�ǂ��������o��g�ɕt�������Ă��������A�ǂ��������o����ĂĂ����������̂��B���̂��Ƃ͎��������l�ԂƂ��Đ����Ă�����Ŕ��ɏd�v�ȈӖ��������Ă��܂��B�������͐��܂ꂽ����̐Ԃ��������āA����͐l���낤���A�����낤���A�����낤���ƍl����l�͂܂����Ȃ��Ǝv���܂��B������l�Ԃł���ƌ��߂Ă������Ă���킯�ł����A���̏o���_�ɂ�����Ƃ������o������Ǝv���܂��B����́A���܂ꂽ�Ƃ����u�a���v�Ƃ������t�ŕ\�����܂����A��������a���T�Œ��ׂĂ݂܂��ƁA���܂�Ă��ڏo�x���Ə����Ă���̂��Ǝv���܂�����A�a�Ƃ������ɂ��u�o�L�ځB�R�A�U��A�������U���ɂ������Ɓv�Ō�̕��Ɂu���܂��v�Ƃ����Ӗ����o�Ă��܂��������܂����B�����Ƃ����͔̂��ɓI�m�ɕ�����\������f���炵�����t�ŁA�����ɂ͏d��ȈӖ����\����Ă��܂��B �ł́A�Ȃ��a�Ƃ��������u�o�L�ځv�Ƃ���Ă���̂��B�ςɎv���邩������܂��A��́A���܂ꂽ����̐Ԃ����͂܂��l�Ԃł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�A���A�l�ԂɂȂ�ׂ����Đ��܂ꂽ�u�l�v�Ƃ����������ł���Ƃ������Ƃł��B�Ƃ������Ƃ́A���܂ꂽ�Ƃ��Ƃ����͕̂����̓���������������Ȃ���ԁA���ꂪ�a�Ƃ������Ƃł��B�����ĐԂ�����܂ꂽ�Ƃ��͈�l�������܂��̂ł͂Ȃ��B���܂ꂽ�u�ԂɁA�K�����ꂳ����a�����邵�A����������a������̂ł��B�������������A�����������S�Ă̂��̂������ɒa������B�����āA���̌�ɓI�m�Ȏ肪������ď��߂Đl�ԂɂȂ邽�߂̓��ɗ������Ă��������B��������l�̕��݂��n�܂��Ă����̂��낤�Ǝv���܂��B �����Ƃ������t����ʂ�̓ǂݕ����o���܂��B��́u���̋����v�A������́u���ɂȂ鋳���v�ł��B�����̖ړI�A�ߑ��͎������ɉ��̂��߂ɋ���������ĉ��������̂��B����́A���̎������ɂȂ邽�߂ł��B�������O�����̂ł͈Ӗ����Ȃ��Ȃ�܂��B�ł́A���ɂȂ�Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��B����͂܂��A���̎����l�ԂɂȂ�Ƃ������Ƃł��B�l�Ƃ����������ɐ��܂�āA�B��A�l�ԂɂȂ�\�����������l�Ƃ����������B�ł�����A�����ɋ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�a�����j���Ƃ����̂́A���̂悤�ȈӖ�����������Ǝv���܂��B ���y���o����Ă�u��v���������\��y�̑r���\�z �u�y���i�ǂƂ��j�v�Ƃ������t������܂��B����͎����������܂ꂽ���E�A���y�A���邢�͒n��A�����Ƌ��߂Č����Ήƒ낪�����Ă��镵�͋C�̂悤�Ȃ��̂ŁA���ꂪ����������ĂĂ���Ă��܂��B�Ⴆ�A��y�^�@�̋������Ă��邲��k�����グ�Ă����ƒ�̕��͋C�A���邢�͊��A�����������̂���ɐ��܂�Ă����l��������ĂĂ����Ƃ������Ƃ�����܂��B�������͈���ɗl�̑O�ɍ����ė�������킹�āu�Ȃ�܂Ԃv�Ə��i�Ƃȁj���Ĉ���Ă����B�ŏ��́u���Q�肵�Ă����I�v�ƌ����āA�Ȃ��悭������Ȃ�����ǂ����Q�肵�Ă����B�������A�m�炸�m�炸�̂����ɔq�ނƂ������o����Ă��Ă����B����͗����ł͂Ȃ��ł��傤�B�����������̂��������̎���ɂ͌��R�Ƃ��đ��݂��Ă���̂ł��B���̔q�ނƂ������Ƃ̍���ɂ́A�h���A���邢�͑��ԂƂ����Ӗ����K���܂܂�Ă���Ƃ����C���������܂��B �S���Ȃ������̕����A����Ă̏������ɁA�_���n�т̃o�X�₩��c��ړ�������Ă���Ƃ��A�c��ڂɈ�l�̂������������ꂽ�B�������畃���u�����Ȃ������v�Ɛ��������������ł��B��������A���̂����������́u���\�Ȃ��Ƃ炵�ł��ˁv�Ɖ�����ꂽ�����ł��B�Ă̏����Ƃ��ł�����A���������Ȃ�������čs���܂��Ɓu�����Ȃ��v�Ǝv�킸�o�Ă��܂��܂��B�������A�����ĂĂ���l�ɂƂ��ẮA�u���\�Ȃ��Ƃ炵�ł��ˁv�Ƃ��������������o�Ƃ��Ă���������O�ɏo�Ă���Ƃ������Ƃł��ˁB������A�����̒��Ŕq�ނƂ������o������Ă�����̌��t�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �������A����Љ�ł͔q�ނƂ������Ƃ��w�i�قƂ�j�ǖ����Ȃ��Ă��܂��Ă���悤�ȋC�����܂��B�@���Ƃ������̂��l���~��Ȃ��Ȃ��Ă��܂�������ł͂Ȃ����ƁB����ȏ�ɁA�l����킹�Ă��܂�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A�@�����l�̎��~�]�ɉ�����`�ōs���Ă��邩��ł͂Ȃ����B�@���Ƃ����ƁA�����肢�������邱�Ƃ��Ƃ�����ۂ𑽂��̕����������ɂȂ��Ă��܂��B��A�����猳���ɂ����āA���{���ő��������̐l�������Q��ɍs���܂����A�w�ǂ̕��������̗~�]�������Ƃ��Q������܂��B�t�ɁA������鑤�͂��ꂼ��̗~�]�ɉ�����`�ōs�Ȃ��Ă���̂�����łȂ��̂��B���Ȃ킿�A�@���������l�ɛZ�i���j���z�i�ւ�j���Ă���悤�Ȃ��Ƃ����낤���Ǝv���܂��B ��قnj����܂����悤�ɁA�l�Ƃ��Đ��܂�āA�l�ԂɂȂ邽�߂̓��ɗ������Ă����������B�����ėl�X�Ȍo����ς݁A�̌������A�m���A�����Ĉ���Ă����̂�����ǂ��A���́A�{���̈Ӗ��̊��o����Ă�Ƃ������ƂɌq�����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����Љ�͑S�Ă̂��̂������ł����ĉ��l���f���Ȃ���Ă��鎞��ł͂Ȃ��ł��傤���B�o�����ǂ����������͂��������ŕ\����Ă��܂��悤�ɁA�q�ǂ������������ɒǂ��|����Ă��܂��B �l���Ă݂�A�������̖��ݏo���A��āA�x�������Ă���̂́A��n�́u�͂��炫�v�ł��傤�B�������A���̑�n�ɐ[�X�Ɠ���������ǂ��납�A�u���̑�n�͒l�i�����ڂ��v�Ɣ��f���Ă��܂��悤�ȕ�����������O�̂悤�Ȍ`�ōs���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�悤����ɁA�������͍��A�u��v���������Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ����B��y�^�@�̌��t�Ō����Ȃ�u��y�v�Ƃ������Ƃł��B���邢�͊��A�����Ƌ��߂Č����Ȃ�ƒ�Ƃ������t�ɒu�������Ă��ǂ���������܂���B ���y�ƒ{�����Ȃ̂��A�l�Ԃ̏Z�މƂȂ̂��\�ƒ�\�z �u�ƒ�v�Ƃ�����������܂��B�u�Ɓv�Ƃ�����������ƁA�E���A���̉��Ɂu況v�Ƃ��������t���Ă��܂��B�E���̕��͉ƁA�����̉�����\���܂��B�i�u況v�̎����w���āj���̎��͌��o��������܂��B�����Ɂu���v��t����Ɓu�v�Ƃ������ł��B�悤����ɉƒ{�ł��B�ƒ{�͐l�ԂɂƂ��ĉ��l������Ƃ������ƂŁA������t���đ厖�ɂ���A�ƂŎ����Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂�A�ƂƂ����̂͂��Ƃ��Ɠ؏����B�������͓؏����ɏZ��ł���Ƃ������Ƃł��i�j�B�u�Ƃ͑厖���v�ƌ����܂����A���Ƃ��Ƃ̐��藧��������Ɖƒ{�����ł�����A�����̂�������W�܂��Ă��A���ꂼ�ꂪ�ʂȕ������āu�u�[�u�[�A�u�[�u�[�v�����Ă���A���������ƒP�Ȃ�ƒ{�����ɂȂ肩�˂Ȃ��B�����ɁA�u��v�i�Ă��j�Ƃ��������t����ꂽ�B���ꂪ�厖�Ȃ�ł��B�i�u���v�̎����w���āj����͍\���u���v�i�܂���j�A�Ƃ̔��i�Ђ����j�A�����ł��ˁB���̒��ɂ���u��v�Ƃ������́A���͂��܂茾���܂��A�u���v�Ƃ�������t����Ɓu����v�ł��ˁB���A�V�q�l��������Ƃ���ɍ������W�܂��Ă��čL��Ő��i�܂育�Ɓj�̑��k�������ꏊ�A���邢�͍s�Ȃ��ꏊ������B���́u��v�Ƃ����̂́A�Ƃ̒���Ƃ��Ƃ̊O�̍L���\���܂��B�ł�����A�������̉ƂɉƑ����b�������������E���i�Ă��j�����邩�ǂ����B����ɂ���āA�؏����ɂȂ邩�l�Ԃ̏Z�މƂɂȂ邩�̐��ˍۂɂȂ��Ă����Ƃ������Ƃł��B ���A�ڂ��o�߂āA��ԏ��߂ɏo��������ƌ�������������āu�����͊�F���ǂ��������v�Ƃ��A���邢�́u�������Ă���݂������ȁv�Ɗm�F���āu���͂悤�������܂��v�ƈ��A���o���邩�ǂ����B���ꂪ���i�Ă��j�Ƃ������Ƃł��B�Ђ���Ƃ���ƁA����Љ�́u�Ɓv�����������āu��v�������Ă��܂����̂ł͂Ȃ����B����ŁA���́u��v���A�^�@��k�̗���͂����ƍ���ĉ��������B���ꂪ�u�������i���Ȃ��Ԃ����d�j�v�ł��B�������͒P�ɖS���Ȃ����l�����邽�߂̂��̂ł͂Ȃ��̂ł��B�������̉Ƃ��ƒ�ɂȂ�邩�ǂ����B�����Ĉ�l��l�A�����ɕ�炷���̂̊��o���L�`���ƈ�Ă��邩�A�l�Ԃ炵���l�ԂƂ��Ĉ���Ă�����g�ɂȂ�邩�ǂ����B��y�^�@�̗��j�ł́A�������������肷�邱�Ƃɂ���Ė������ʂ����Ă��܂����B���l�ɐ^�������ė���������A�u�Ȃ�܂Ԃv�Ƃ������l�̌Ăѐ����������̐g�ɋ������Ĉ�Ă��Ă����̂ł��B�����������Ƃɂ���āA�l�ԂƂ����������Ɉ�Ă��Ă����̂��Ǝv���܂��B ���y���������܂��ƁA�����ɂ͎�������\�����\�z ����ŁA�����̑傫�ȖڕW�͕��i�Ԃj�ɐ���Ƃ������Ƃł��ˁB���̐g�����̋��������������A�l�Ԃ炵�����o����ĂĂ��������āA�����Čq�������������F�����Đ������Ă����B�����Ă��̐�Ɍ����Ă���̂����Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤�B������������ɗ������Ă����������p���u�����v�Ƃ������t�ŕ\�����ĉ��������̂ł��B�������l�Ԃ̋��ɂ̖ړI�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����炱�����ɂ́u�������v�u�����Ƃ��Đ�����v�ƈ⌾���ĉ��������̂̂��B���������l�͗~�]�����ΏۂƂ��čl���Ă��܂����B���߉ޗl�ł�����ɗl�ł�����������ė~�]���Ԃ����Ȃ�ΊF�����ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B�����^�@�̂���炵���`�����Ă��邾���ł͖�k�Ƃ͌ĂȂ��̂ł��B �e�a���l�̉��l�ł���b�M������₳�ꂽ���莆�Ɂu�e�a���l����b�̎R��20�N�ԁA�C�s�E�w����Ȃ��ꂽ�B�������₪�āA���̎R��������Ė@�R��l�̖�E�O���̋����ɓ����܂����B����́A�����i���傤���j�𗣂�邽�߁v�i�u�t��j�Ƃ��������t������܂��B�u�����𗣂��v�B�u�����v�́u���傤���v�Ɠǂ݂܂��B����ł́u�������v�Ɠǂ݂܂����A���������ǂݕ������܂��Ɛ��m�I�Ȋ��o�ɂȂ�܂��B�u���傤���v�ƓǂƂ��Ɓu�������v�ƓǂƂ��Ƃǂ��Ⴄ�̂��B������A���̊��o�ł����ƁA�ԂɁu�Ɓv�̎������u���Ǝ��v�A���邢�́u���������v�ƁB�����Ȃ�ƁA�u���͋P���������̂ŗǂ����́A���͌��Ȃ��́v�ƁA���̓v���X�Ŏ��̓}�C�i�X���ƕ����čl����̂ł��B������A���͊F�A���ŋ߂Â�����ǂ��A���Ƃ����ƊF�A���w���悤�Ƃ��܂��B�o���邾���߂Â������Ȃ��ƁA�����߂Â����Ƃ��ɒ[�Ɍ����A�ꏊ�����A�r�����悤�Ƃ���̂ł��傤�B �ŋ߁A�u������тƁv�Ƃ����f�悪�b��ɂȂ�܂����B�剉�̔o�D���A�ȑO�A�ؐ^�傳��́w�[���v���L�x��ǂ�Ŋ��������Ƃ����b������܂����B���̖{�̒��ɁA�u�����i���傤���j�v�ɂ��Ď~�߂邽�߂�栂����Љ�Ă��܂��B���{�Łu���i�݂���j�v�Ƃ������t������܂���ˁB����͉J�ł��傤����ł��傤���B�J���Ǝv���ΉJ�łȂ��A�Ⴉ�Ǝv���ΐ�łȂ��ƌ����i�j�B���m�v�z�͂ǂ��炩�Ɍ��߂Ă��܂��B�Ƃ����T�O�͂Ȃ��̂ł��B�J�̊����������ƉJ�A�ǂ��炩�Ƀn�b�L�������Ȃ��Ǝ��܂肪���Ȃ��̂ł��B���{�ł��͂ǂ��܂ōs���Ă��A����ŃL�`�b�Ɨ��������̂ł��B�u���A�~���Ă���͉̂J���ׂ��A�Ⴞ�ׂ��v�Ƌc�_����l�����܂����ˁB���炭���Ȃ��Ǝv���܂��B������A�������u�������v�Ƃ����ƁA���������ǂ������ł��B�Ƃ��낪�u���傤���v�Ƃ����ƁA�ǂ��܂ōs���Ă��u���傤���v�ł��B����́A���������܂��A�����Ƃ����ƁA�K�������ɂ͎�����������ł��B��Ȃ�ł��B���ꂪ���{�̌×��̊��o�ł��B �i�����֑����B���ӁE��e���j |