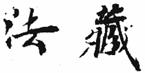

法 話

|

|

親鸞一人がためなり 浄影寺・釋弘道 |

|

さる2014年7月20日、東本願寺東北別院で開催された定例法話会へ、浄影寺から出向いたしました。法話抄録を掲載します。 【「親鸞一人」は原点】 「親鸞一人(いちにん)がためなり」という言葉は、弟子の唯円大徳が編纂された親鸞聖人の語録『歎異抄』の末文に出てきます。「『歎異抄』の命はこの一言に尽きる」と言われていますが、浄土真宗の救済、真宗の教えすべてがこの一言に尽きていると思います。 唯円大徳が「常の仰せ」と言われているように、この「親鸞一人がため」という言葉は、親鸞聖人にとって、仏様の教えを聞くときの原点ではないかと思います。 「聖人のつねのおおせには、「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり。されば、そくばくの業をもちける身にてありけるを、たすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけなさよ」と御述懐そうらいしことを、いままた案ずるに、善導の、「自身はこれ現に罪悪生死の凡夫、曠劫よりこのかた、つねにしずみ、つねに流転して、出離の縁あることなき身としれ」という金言に、すこしもたがわせおわしまさず」(『歎異抄』末文) 大ざっぱな注釈になりますが、「仏様のご苦労は親鸞一人のためであった。この一人を助けんがために、ご本願が立ち上がって下さった」と、親鸞聖人は頷かれたのですね。併しながら、この「親鸞一人」という言葉が文字通り、親鸞聖人ただ一人だけを意味する言葉であるならば、極めて独善的で、聖人のお救いと私という人間の救いとは全く関係がないということになってしまい、念仏の教えは、万人救済の教えではないということになります。とするならば、「人間にとって真実」という意味の「浄土真宗」という看板を下ろさなくてはいけなくなります。そもそも真実というのは、誰にとっても真実でなければならないわけです。つまり、この「親鸞一人がため」という言葉の受け止め方によって、『歎異抄』の性格が随分と変わってしまいます。 【「ら」は人間の土台】 この言葉を考える手掛かりの一つに、同じ『歎異抄』第九条があります。 「仏かねてしろしめして、煩悩具足の凡夫とおおせられたることなれば、他力の悲願は、かくのごときのわれらがためなりけり」(『歎異抄』第九条) ここでは「われらがため」と言っています。この「われら」の「ら(等)」というのは、対等・平等という意味で、言うならば、人としての共通の土台ということです。 私たちにとって土台となっているのは何かと言えば、「人間である」という事実である。実は、人間として生まれた事実にしか平等と言えるものはないのではないでしょうか。 「われ」と「われら」という表現の違いについて考えてみます。「われ」を「私」に、「ら」を「人間の土台」という意味で捉えて「われら」を「人間」と置き換えます。例えば、「私にとって本尊とは?」と「人間にとって本尊とは?」という場合では中身が変わるのではないですか。「私にとって」という場合、どれほど、私にとって大切にすべき本尊が阿弥陀仏であったとしても、隣にいる人にとっての本尊が必ずしも阿弥陀仏とは限らない、ということになりましょう。そうなると、阿弥陀仏という仏様は真宗門徒にしか通用しない本尊であり、極めて個人的なご本尊でしかないのです。 【人類の本尊】 少なくとも親鸞聖人は、宗派という狭い範囲の中で浄土真宗を開いたわけではありません。そもそも仏教は、人間をどうしていく教えなのか。つまり、「誰にとっても真実であると頷けるもの」として開かれたのが、親鸞聖人が表現なさった浄土真宗という仏教なのです。 とするなら、本尊について考えていくとき、「私にとって」ではなくて「人間にとって本尊とは何か」「人間であるという事実にとって本尊とは何か」という視点が大切。そうすると、本尊は一人の人間のみならず、全ての人類と関係し、人間の歴史と関係するので、人間がいつ、どこで生きようとも、万人に働くものが本尊でなくてはならないということになります。逆に、全ての人間の事実に働かないようならば本尊とは言えない。言うならば、「人類の本尊」でないならば「真宗の本尊」とは呼べないということです。 つまり、人間にとって大切であるとか、尊いということを超えて、人間にとって必要不可欠なもの・必要な事柄が本尊なのでしょう。ある意味で、これを失ったら、もはや人間とは呼べないというほど、人間が人間であるための原理ともなっているものが本尊である、ということになりましょう。 そう考えるならば、親鸞聖人が申された「われら」という言葉、そして「親鸞一人がため」という言葉には人間存在の「いのち」の深さを見出した言葉として受け止めることができます。 【歴史が助かる=救済】 さて、「親鸞一人がためなり」に続く文章には次のように述べられています。 大ざっぱに申し上げれば、「親鸞一人がためなり」という言葉について唯円大徳は、「多生曠劫の命を重ねても、助かる縁も手がかりもない身であると知れ」という善導大師の言葉と違いがないのだと受け止められています。とすると、「親鸞一人」という頷きは、聖人一個人だけのことだけではなく、その背景は「多生曠劫の命」の歴史があるということです。 つまり、一人の人間が生きている事実というのは、そこに何世代にも渡って連綿と続く命の歴史が「一人の人間」として集約し誕生しているということ。言わば、過去・現在・未来の三世を貫いてきた「いのち」の苦悩の総体が「私」という人間なのだ。その曠劫多生の命が無限の時を経て、迷いに迷いを重ねて、今、仏様の前に立っている。それが「親鸞一人」であり、いのちの歴史性なのです。 すなわち、一人の人間が念仏によって助かるということは、一個の人間が助かるだけではなくて、そこに、歴史が助かるということなのでしょう。と同時に、三世の歴史がその一人の人間に託しているものがあるということではないでしょうか。 そして「親鸞一人」という頷きが万人においても頷きとなり、そして念仏の教えに出遇ったものが、具体的に往生人として助かるということがなければ、万人救済の証明にはならないのです。 【万人にはたらく教え】 そこで、親鸞聖人が特に着目なさったのは、ご本願の中にある「三世十方の諸仏」という言葉です。「諸仏」について簡単に申せば、「助かった人」ということでしょう。これを三世という長い念仏の歴史の上に見出だしていくならば七高僧ですし、「十方諸仏」という広がりで見ていくならば、親鸞聖人がお手紙の中で言われる「いなかの人々」です。この「いなかの人々」について、例えば、『唯信鈔文意』を見てまいりますと、そこに具体的な姿が見えてきます。 「具縛の凡愚、屠沽の下類…無常涅槃にいたるなり。…りょうし・あきびと、さまざまなものは、みな、いし、かわら、つぶてのごとくなるわれらなり」(「唯信鈔文意」) ここにも「われら」という表現があります。「屠」は「ほふる・切りさく」、「沽」は「ウリカウ・商い」という意味です。それから、鍬を担いで畑を耕し、荒れ狂う海に乗り込んで魚を捕る人。生きるためにケモノを屠り食肉生産や皮革産業に関わる人など、そういった人々が、時代の中では底辺に追いやられ、「いし・かわら・つぶて」という人間以下の烙印を押され、人間として価値がないとされた人々に、念仏によって往生人となっていく具体的な姿を見ていたのが親鸞聖人ではないでしょうか。 逆に、万人の救済を約束するという阿弥陀仏の教えが、苦悩の真っ只中に生きる人、特に抑圧され差別され社会の底辺で生きることを余儀なくされている人、そこに、救済の事実として具体的にはたらいていかないようなものならば、どれ程、立派な言葉で語られていようとも、それは「真宗」とは呼ばないのだ。社会の底辺に抑圧され差別されてきた人々、「悪人・下類」と言われた民衆にとっては、絶望と恐怖という厳しい現実の中にあって、本当に念仏を救済の言葉として讃嘆していく姿を見つめてきたのが親鸞聖人ではないかと思います。そして、そうした苦しみ・悲しみの真っ只中で生きる民衆の姿に、念仏の弾圧を受け罪人の身となったご自身を発見され、共々に、念仏生活の道を歩まれた頷きの言葉が「われら」であり「親鸞一人がためなり」ではないかと思うのです。(了・文責は当院) |