|

|

|

真宗大谷派 浄影寺 |

|

参拝のご案内(永代納骨・永代経) 関連リンク 浄影寺再建への参画について |

|

|

|

空 間 本堂がもつ空間から静けさが生まれます (クリックすると写真が大きくなります) |

荘 厳 本堂は浄土を形として表現したもの (クリックすると写真が大きくなります) |

|

静 寂 本堂にある納骨壇には、お経が響き渡ります (クリックすると写真が大きくなります) |

癒 し 「何もしない」という時間が癒しを生み出します (クリックすると写真が大きくなります) |

|

境内の入口付近にある桜木から見る本堂の屋根。(2007,4,24) (クリックすると写真が大きくなります) |

境内にある満開の桜は、本堂の屋根の雄大さをより一層際立たせる。(2007,4,24) (クリックすると写真が大きくなります) |

本堂廊下の生花。定期的に新しく活けられ、参詣者をお迎えする。(2007,4,24) (クリックすると写真が大きくなります) |

|

本堂屋根(向拝)の影。入母屋の屋根の形は羽を広げた鳳凰(ほうおう)がモデルだとか。まさに芸術の中にも静寂が宿る。(2007,2,24) (クリックすると写真が大きくなります) |

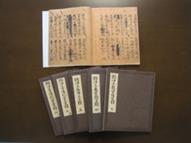

真宗大谷派のお寺で、朝・夕にお勤めには欠かせない勤行集(ごんぎょうしゅう)本です。 (2007,2,24) (クリックすると写真が大きくなります) |

当院に伝えられる『教行信証』(復刻本)。親鸞聖人真筆の『教行信証』として知られる坂東本(国宝・東本願寺蔵)の復刻本。 (クリックすると写真が大きくなります) |

|

当院に伝えられる観音立像(青銅製)。救世観音と思われます。年代不詳。(2007,2,24) |

当院に伝えられる観音立像(青銅製)。年代不詳(非公開)。 (2007,2,24) |

参道入口にあるお地蔵様。遠刈田温泉郷の玄関口にあって、1929年(昭和4)から蔵王へ登山する人を見守り続けています。 |

|

本堂に立てられた仏華。松を真に立てる独特の立華は東本願寺流仏華とも呼ばれる。 (2006,11,4) (クリックすると写真が大きくなります) |

法中控室の生花(清抱流)。本堂落成慶讃法要用に活けられた。(2006,11,5) (クリックすると写真が大きくなります) |

廊下の生花。参詣する人の心を和ませる。(2006,11,5) (クリックすると写真が大きくなります) |

|

庫裡玄関の生花(2006,11,5) (クリックすると写真が大きくなります) |

落慶法要で五色幔幕に覆われた本堂。深まる秋の蔵王から。 (2006,11,5) |

落慶法要の様子。読経中に行列を組みながら華葩を巻く「行道散華」で、法要は最高潮に。 |

|

わが家の「みーすけ」です。大人のわりに、子猫のように鳴きます。 |

当山歴代の廟です。前住職の隨惠師と前坊守の遺骨が埋葬されています。 |

庫裡の玄関の生花。坊守が季節の花を活けます。 (クリックすると写真が大きくなります) |

|

浄影寺のご本尊・阿弥陀如来。 |

浄土真宗の宗祖・親鸞聖人の掛軸。 (クリックすると写真が大きくなります) |

闇夜の本堂。闇の中の灯明はとても明るく見えます。 (クリックすると写真が大きくなります) |

|

法中控室。法要のときは僧侶の部屋、平常は客間として使用され、くつろいでいただけます。 |

庫裡から本堂へつながる廊下。純和風作りが静寂を作ります。 |

事務所側玄関に彩る「よつづみ」の華。 (写真をクリックすると大きくなります) |

|

準備中 |

準備中 |

「卑湿の淤泥に蓮華を生ず」 仏教では、人間の苦悩を泥沼に譬え、釈尊はその苦悩に満ちた世にありながら、苦悩を超える覚りを開かれた、いわば、仏様を象徴する花に譬えられている。親鸞聖人はさらに展開し、一人の念仏者の誕生を蓮華に譬えて表現してくださっている。(2012,8,3)(写真をクリックすると大きくなります) |

|

春の法要の「おとき」(精進料理)。赤飯に春の山菜、そして甘茶でおもてなし、浄影寺婦人部が守り続けてきた「お寺の味」は格別です。漢方茶としても知られている甘茶もいただけます。 |

法中用玄関にある赤色鮮やかな「つばき」。参詣者の目を楽しめる生花、本堂に入りますと、様々なお花が出迎えてくれます。 (2009,4,21) |

境内にあるキリシマツツジ。5月になるとひときわ鮮やかな赤色・紫色の花が参詣者の目をひく。キリシマはお寺の花として定着している。(2010,5,22) (写真をクリックすると大きくなります) |

|

2013年6月 蔵王は高山植物の宝庫。厳しい冬を越えて迎えた春・夏。美しく、力強く、したたかに生きる小さな花に魅せられた。 <登山行程> 刈田峠→前山→杉ケ峰→屏風岳→不忘山→白石スキー場 |

南屏風岳に向かう 雪が残る山々の景色を望みながら、登山道に咲き誇る色とりどりの花を楽しむ。週ごとに変わる花の表情を見るも楽しい。 |

コバイケイソウ 背が高く白く輝く。見る方向によっては表情が違う。次に見られるのは3年後とも5年後ともいう。 (画像をクリックすると大きくなります) |

|

ハクサンチドリ ドレスを着た女性のようにも見える可憐な花。紫色が眩しい。 (画像をクリックすると大きくなります) |

チングルマ 薄黄色の小さな花。花弁が散ると、雄しべが伸びて渦を巻く姿は、稚児の風車に似ていることから名づけられている。 |

コマクサ 蔵王を代表する花。人の目に触れる大きさになるまでに、5年から7年はかかるらしい。 (画像をクリックすると大きくなります) |

|

ウラジロヨウラク 誰もが見て心和む花。一つ一つの花が鈴のようにも見え、風が吹くと音が奏でそうである。 (画像をクリックすると大きくなります) |

イワカガミ 花の一つ一つがラッパにも見える。共通しているが、高山植物の淡い色合いは写しにくい。 (画像をクリックすると大きくなります) |

ワタスゲ 綿のように見えるだけではない。手触りも綿のようで、このフアフア感がまた面白い。 (画像をクリックすると大きくなります) |

|

蔵王登山 2007年8月25日 <登山行程> 蔵王山頂レストハウス(刈田岳)→登山道「馬の背」→熊野神社(蔵王山神社(熊野岳))→登山道「ロバの耳」周辺 |

①蔵王山頂レストハウス 刈田岳の登山口。ここから登山が始まった。 |

②登山道「馬の背」 熊野岳の分岐点まではゆるやかな道となっている。 |

|

③蔵王のお釜 噴火口に水が溜まってできたお釜(カルデラ湖)。「馬の背」から見たお釜。 |

④馬の背分岐 ここから左へ進むと熊野岳山頂にある熊野神社に行き着く。 |

⑤熊野岳山頂 蔵王連峰の最高峰・熊野岳は標高1841m。北方には月山、西下には山形市が見える絶景。 |

|

⑥熊野神社(蔵王山神社) 熊野岳山頂近くにある熊野神社。 |

⑦「ロバの耳」から望む刈田岳 登山道「ロバの耳」入口に着て振り返ると刈田岳が見えた。 |

⑧「ロバの耳」と名号峰の分岐 ここから先は「ロバの耳」。左は名号峰、戻れば熊野岳。 |

|

⑨「ロバの耳」入口から望む 登山道の向こうには烏帽子岳が見える。左は前烏帽子岳、右は後烏帽子岳。 |

⑩「ロバの耳」から望むお釜 前方にお釜が見えるが、「ロバの耳」は現在閉鎖されている。 |

⑪登山道に咲く「コマクサ」 高山植物の「こまくさ」は蔵王のシンボルだ(熊野岳)。 |

|

⑫「ロバの耳」と刈田岳の分岐 「ロバの耳」の途中にある分岐。上方は「ロバの耳」、岩が多い「ロバの耳岩」はここから更に進む(左手)。 |

⑬「ロバの耳」と刈田岳の分岐 ここで昼食を摂る。奥に見えるのが刈田岳のお釜。 |

⑭臨時「うどん屋」開店!? 今回、登山をしたメンバー(管理者はカメラマン)。「うどん 味自慢」ののれんが見える。 |

|

遠刈田温泉街に流れる松川から望む蔵王。左から、不忘岳・屏風岳・烏帽子岳が見えます。その他、お釜(火口湖)のある刈田岳などがあり、登山には最高です。 |

七日原ハートランド(牧場)から見た蔵王・烏帽子岳。雄大でしょ。蔵王の主峰は標高1841mの熊野岳。夏季はトレッキングや登山が盛んで、冬季は樹氷を見ることができます。 |

七日原ハートランドでは大草原の中で乗馬も楽しめます。そのほか、バーベキューも楽しめます。蔵王のチーズも美味しいですよ。 |

|

蔵王の不動明王。雄大な蔵王に相応しく、近くで見ると立ちすくんでしまうほど。蔵王の自然の厳しい側面を伝えているかのようです。 |

ことりはうす。野鳥の博物館です。もちろん、メジロやシジュウカラなどの野鳥を観察できます。「野鳥の森」が近くにあり、散策とキャンプもできます。 |

蔵王の空。空気が澄んでいるので、晴れているときはなんとも言えないくらい青々としています。ジッと見ていると吸い込まれそうなくらい空が近いです。 |

|

カニとウナギとの壮絶な滝壺の争いの伝説がある不動滝。落差54mあって大迫力!近くには「日本の滝百選」の一つ、三階滝があります。 |

観光マップの写真です。一年をとおして、蔵王の大自然を満喫できます。初めての方はマップからスタート。(写真をクリックすると画像が大きくなります) |

本堂のお飾り・輪灯瓔珞。磨かれた真鍮製の仏具は古いものでも美しい輝きを甦らせます。まるで、心が洗われそう。 |

|

問い合わせ 真宗大谷派 浄影寺 参拝係 〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字東裏38番地 e-mail jyoyoji@yahoo.co.jp ℡ 0224-34-2537

|